無駄づかいをしない洗濯方法

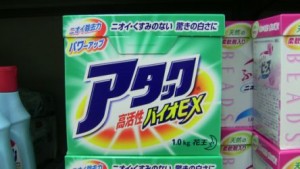

合成洗剤は適量を守ること

合成洗剤には、かならず適量が説明されていますが、これは最大量を示しています。

それを知らずに、洗濯物の汚れがひどいからと、洗剤の量を増やすと洗う力はかえって弱くなってしまいます。

合成洗剤にかぎって、箱に記入されている適量よりは、やや少なめの量を使ったほうが、よごれは落ちるようですよ。

汚れを落とす洗剤の「界面活性剤」はある程度の濃度になると、洗浄力はほぼ一定になります。

適正使用量の2倍入れても洗浄力が2倍になるわけではないので、入れすぎは洗剤とすすぎ水の大いなる無駄になります。

濃縮洗剤も、わずかな入れすぎが無駄につながるので、特に使用量を守ることが大切なことです。

洗剤はつぎ足してはいけません

手で洗うときには、洗濯液の泡立ちがわるくなったら熱湯をそそぐと、ふたたび泡がたって効力がでてきます。

少人数の家庭では、洗濯はすべて手で洗ったほうが経済的ですし、合理的です。

洗濯機で洗濯しているときは、泡立ちが少なくなって効力が弱ってくると、新しい洗剤を足してしまいがちですが、これはムダで不経済です。

水はいったん汚れてしまうと、新たに洗剤を入れても汚れを落とす力は回復しません。

もしも洗濯していて、汚れが落ちきらないうちに洗剤の効力が弱くなったら、洗っている洗濯水を一度捨てて、新しい水と洗剤を加えて、ふたたび洗いつづけた方が効果があり、結果的には経済的といえます。

ことに白地の衣類を洗うときには、この方法は効果的です。

予洗いはムダ

学校の学習では、洗濯物はまず予洗いするようにと教えられましたが、これは必ずしも合理的とはいえないようです。

洗濯物を水につけておくことや予洗いは、ときには汚れをしみこませることになる場合もあります。

洗濯物の泡は脱水機でとる

洗剤がよくなって近頃の洗剤は、泡立ちをおさえているものも売られていますが、泡立ちがないと汚れが落ちないように思える方は多いと思います。

実際、昔からの洗剤は泡立ちのよさで、汚れが落ちる落ちないは決まっていました。

今でも泡立ちのよい洗剤は多く使われていますし、私も何度も経験があるのですが、何度も水洗いしても泡が残るので、気になってしょうがありませんでした。

でも、こんなときにはすすぐ前に一度、脱水機にかけて泡をとりのぞくといいです。

「なにか脱水機に泡の洗剤がつくようで・・」、と思う方もいるでしょうが、脱水機の高速回転で水とともに吹き飛ばしてくれるでしょう。

全自動洗濯機はそれらを解消してくれるので合理的で経済的ですね。

最後に紙の箱詰め洗剤は、カラになると箱を捨ててしまうのが普通ですが、捨てるまえに、箱の中に熱湯をそそぐことを忘れないでください。

かなりの濃度の洗濯液を得られますので、ハンカチやソックス、ストッキングくらいは洗えることができますよ。

More from my site

関連記事

-

-

トイレの天井隅にクモの巣が・・

「クモ」って嫌う人が多いですね。 屋外や物置小屋で遭遇するのならまだしも、屋内の …

-

-

ベランダでハーブを栽培 精油とはまた違った香りです

5月、料理の彩や香りをつけるためにベランダでハーブを栽培してみたところ、楽しくて …

-

-

七宝焼きから始まった私の色彩への道

カルチャーセンターで、ちょっとした機会があって七宝焼きをすることになりました。 …

-

-

のんびり暮らし 北のオアシス秋田県

わずか2年弱という短い期間だったのですが、秋田県に2年ほど住んでいました。 その …

-

-

自作で楽しい凧遊び ハマります

最近は、アニメやマンガの絵柄のついた「痛車」や「痛自転車」などが話題ですが、これ …

-

-

湿度が低いと涼しく感じられるわけ

梅雨時期から夏場にかけて、同じくらいの暑さの日が北海道と関東以西方面であったとし …

-

-

トウフをくずさない工夫

トウフの水切り トウフは元来、水っぽい(80%以上)ですから、水切りすることはた …

-

-

岩場の磯釣りは澄んだ蒼い海と積丹半島が最高です!

先週の連休ですが半年振りに積丹へ磯釣りに行ってきました。 北海道の西部日本海側、 …

-

-

日本全国の北から南の街を走る路面電車

一時期は、自動車の普及、都市人口の増加に伴い道路交通が渋滞、古い、遅いといわれた …

-

-

虫の名前 / 虫へん漢字の成立ち、覚え方 30字

虫と言うと昆虫を思い出すでしょう。 涼しくなる秋は、コオロギ、スズムシ、キリギリ …

- PREV

- ネクタイは家庭でも洗えます

- NEXT

- 包丁で切るキャベツの千切り方法